在研究“烟壶”艺术的时候,我也接触了一点瓷器。瓷,是中国人的一大骄傲。西方人(其实何止西方人)认识中国,首先是从丝、瓷、茶开始的,所以有人说“CHINA”这个词是瓷的意识。当然也有人说它的愿意是“茶”或“秦”,不管怎么说,“瓷”代表了中国文化,象征着中国人的智慧。我到过欧,亚风个国家。看到无一处的博物馆没有中国陶器在展出。展品中还有一些是古瓷,是假的。虽是假的,其艺术魅力也令人倾倒。

中国古瓷器的艺术高峰。在宋代。古瓷推崇的五大名窑:“钧、汝、官、哥、定”,有三个都在河南。因为是宋都所在,是文化、艺术的中心,名工巧匠云集于此,利于烧瓷艺术的创新和发展。这在“钧瓷”的历史上可以找到证明。唐代就有了“钧瓷”,但名声不大,成就不高,它只不过是汝窑“青瓷”的一个干系,可是到了宋代,发明了铜红釉,好象通的一声,在青瓷的蓝天上爆出一颗五彩耀目的焰火,于是“钧瓷”一跃成为五窑之首,赵佶把它定为御用珍品。“钧瓷”的产地就在禹县[今禹州市]神垕。

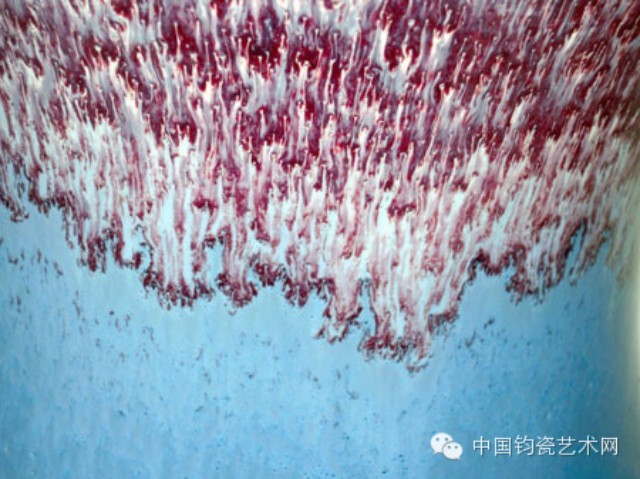

“钧瓷”的特色在于它的色彩,而它的色彩之所以盖世无双又在于它的“窑变”。别的瓷器,你要烧红,上红釉,要烧蓝,上蓝釉,要什么花纹描绘什么花纹,可以预先设计。它的好处是可以由人控制、定向创造,而这也就带来相应限制。它很难出现意外的、超出设计者预想的艺术效果。拿文学打比方,它是在既定的方案中创作,缺乏即兴的神来之笔。而钧瓷却不同于此,同一形器上了同一种釉子,至于烧出来什么色彩,什么纹络,创作者全不知道,一切要看在熔烧时的温度、湿度、气候、风向、数不清的客观因素和偶然因素来决定,即使是同一窑内不同部位的坯子。烧出来也决不相同。窑工装进窑坯,是装进了一窑谜,直到烧成开窑这谜底才能揭破,创造者自己也常为它的意外而惊讶、而狂喜,它色彩不定,纹络多变,从不重样,变化无穷。所以钧瓷“无双”。同一窑同一种釉,这一件可以如火如朱砂,那一件却象蓝天碧水。同是红色,可以象鸡血、象朱砂、象胭脂,也可以象海棠,而红色双可以透紫,紫色中或许泛青,青色中则可以寓白,“入窑一色,出窑万彩”象云一样的变幻,多彩、流动,是任何高手大师都不能单凭人工来绘制、设计的。仿佛这些件瓷器,以釉为媒介,把大自然的各种光和色吸收来,聚拢来,随意组合,用色与光的“意识流”再重新表现。这种造化之工,非人力所能及。这时用不上“巧夺天工”这个别词,只能说人总算找到了一种激发大自然创造力的催化剂和载体、录下了大自然的创造痕迹。

这种“听天由命”的创造方法,在艺术效果上虽然优异,或也带来了生产上的限制。和其它瓷器相比,人对它控制力相对来说太弱了。“尽人事而听命”“十窑九不成”,并不是各种自然条件,客观条件总那么合适,那么协调。只要有一项不和谐,就会烧出难看的,变形的毫无用途的东西。而且这种不和谐的时候倒比和谐的时候多。烧这种瓷器的成品率是低的,成功的产品就格外珍贵,每一件“钧瓷”都可以称为“孤品”因而“黄金有价钧无价”

“钧瓷”极盛于宋,盛极而衰。靖康之变后,金人南下,从此钧窑停火,到元朝时仍无恢复之机会。明朝碰上介万历皇帝的名字中有个“钧”字,“钧瓷”又犯了圣讳,干脆就不许再提这个名字了,因而到了清末民初,钧瓷价值虽高昂,钧瓷的制法却基本上失传了。解放后,五十年代中,才由于政府重视,收拢烧瓷艺人,查考古代文献,发掘宋窑遗址,又把这一天下绝技恢复起来,并且有了新发展。现在禹县神后钧瓷二厂烧制的钧瓷,有不少已超过了历史水平。新产的许多“窑变”精品,无疑是可以列入国宝档案的。

人们认为,不能掌握“窑变”的规律是个缺陷,很想弄清每一种条件对“窑变”每个方面的影响,找出它的规律,可以定向生产。我却有点不以为然。先不说能否弄清,问题是弄清了这些规律,人们控制了它,对于艺术品生产来说,是否一定比带有即兴性偶然性更好。对艺术品来说,“不可复制”“盖世无双”不正是它的生命力之所在吗?在艺术创作上倒是少一点“标准件”和“成批生产”好一点。

钧瓷厚重、造型古朴典雅,只宜作艺术品、文具和装饰物。用它来作日用瓷器并不方便。“为人民服务”是有多种方式,多种档次,多种道路的,就是我国人民生活水平提高了,也不一定非得连卖豆腐脑,打黄酱都用“钧瓷”碗。在“钧瓷”的发展方针上希望有关方面注意到这一特点。不妨多搞高精尖。多给人们创造些享受美的机会。

作者简介:邓友梅,生于1931年3月1日,笔名右枚、方文、锦直等。祖籍山东省平原县邓庄村,出生于天津。中国作协名誉副主席、著名作家。